Al viajar, una parte crucial de la experiencia es el transporte público. Una vez que uno conquista el transporte público, siente que ha conquistado la ciudad. Se adquiere casi una certificación de ciudadanía honoris causa, al menos en la propia mente. Y, cuando se trata de un metro icónico, uno casi quisiera plantar la bandera con el escudo de su apellido en una de las estaciones y reclamar la red subterránea entera para gloria de su casa. No obstante, mi relación con el metro de NY fue, casi en todo momento, accidentada.

M1: Donde nuestro héroe medita (demasiado) y se convierte en un globo de helio

Tomé el metro de NY por primera vez la misma noche de la lectura de poesía, de la pizza y vino en casa de V., de la estrafalaria poeta del fuego interno y de The Strand. Kristin y Rolf se quedarían con V., pero yo me hospedaría con Mariana, una vieja amiga de la infancia quien ahora vive en Brooklyn. Rolf me indicó cuál era la línea que tenía que tomar, me dio su MetroCard y él y Kristin me acompañaron a la estación indicada.

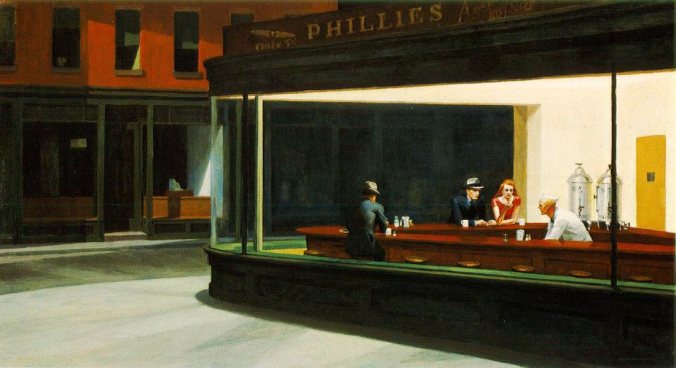

Era tarde, pasadas las once de la noche cuando nos despedimos y bajé a la plataforma. Las pocas personas que estaban ahí, en ese angosto pasillo de espera, tenían el rostro apagado y la mirada perdida. Era la hora de los solitarios. Todos parecían pequeñas islas a la deriva, con audífonos para completar su aislamiento. Yo era uno de ellos, un islote más de ese archipiélago nocturno en las entrañas de Nueva York. Mientras la línea M llegaba y entrábamos al vagón vacío, con su luz blanquecina, recordé un poema de Ezra Pound, titulado: In a Station of the Metro:

The apparition of these faces in the crowd;

Petals on a wet, black bough.

Yo era un pétalo más.

Aunque esto suene triste, yo estaba contento. La soledad que vivo en los viajes nunca es triste, acaso melancólica a ratos, pero nunca desasosegante. Me siento (y perdona el atrevimiento, lector) como un escritor. Es sabido que los escritores son esencialmente solitarios. Es necesario, al menos a veces, para poder contemplar la vida y observar sus pliegues. Marguerite Duras decía que los escritores eran las personas más aburridas del mundo y por eso tenían que llenar sus vidas contando las vidas de otros. Tal vez Duras tenía razón, pues en ese momento, sentado en el metro en movimiento, todo lo que podía hacer era mirar a los otros. Algunos escribiendo en sus celulares, otros leyendo libros, otros más, los más interesantes, absortos, con la mirada anclada en la nada, totalmente volcados hacia su interior; y yo, mirándolos de soslayo, trataba de adivinar qué dolor guardaban, qué culpa regresaba a ellos, qué callada pasión les reclamaba ser liberada.

Regresando al poema de Pound, pensé en la novela Los ingrávidos, de Valeria Luiselli (una novela bellísima que te recomiendo, lector, toma nota), donde el poema de Pound aparece citado. La novela es como su nombre: ingrávida. Compuesta de brevísimos capítulos, compuestos a su vez de brevísimos párrafos con brevísimas frases (como el poema de Pound); al empezar a leerla uno teme dejarla, pues quizás comenzaría a flotar (temor respaldado por el hecho de que la mía desapareció). Los personajes en ella tampoco están sujetos a la gravedad de la vida. Sin lazos afectivos valiosos, sin un sentido de pertenencia. Viven vidas etéreas, temiendo a cada instante convertirse en fantasmas. En el libro, el subterráneo es otro protagonista. Esa noche comprendí mejor la novela. Ésta era la hora de los ingrávidos. La hora que (creo que todos vivimos de vez en cuando) en que nos diluimos como un cubito de azúcar en el agua, en que somos puro pensamiento disperso. Y quizás sólo el techo del metro y arriba el asfalto de la ciudad, nos evitaba despegarnos del suelo y desaparecer como globos de helio en la noche.

Al llegar a la estación Myrtle Wyckoff, bajé, salí a la calle casi desierta y comencé a seguir mi puntito azul en el mapa de Google Maps hacia el pin rojo (estrella del norte de nuestra era) que señalaba la casa de Mariana, mi destino.

Mariana me recibió, me ofreció agua y nos pusimos a platicar un buen rato sobre los rumbos que habían tomado nuestras vidas desde la última vez que convivimos (habrían pasado más de diez años, muy probablemente). En la pared, sobre el sofá-cama donde dormiría yo, había un pequeño librero. Como suelo hacer, revisé los títulos y nos pusimos a hablar de libros. En algún momento, mientras enumeraba los libros que había leído recientemente, Mariana mencionó Los ingrávidos, diciendo que le había encantado. Me llamó la atención la coincidencia y también me llamó la atención que el libro estuviera ausente en su librero. No sé dónde esté ahora. Dijo. Me comentó que a ella se lo había prestado Guillermo, su padrastro, y ella a su vez lo había prestado. Hace unos años yo le presté esa novela precisamente a Guillermo. Un posible rompecabezas se armó en mi cabeza e imaginé que quizás en el cambio de manos, alguien habría soltado la novela y ésta, libre al fin, había cumplido su destino y había huido flotando.

M2: Donde comienzan los accidentes y donde un anuncio de Corona me enseñó el camino a casa

El día siguiente desperté temprano. Era martes y el miércoles volvía a México, así que tenía sólo ese día para tratar de recorrer todos los puntos que más quería ver de NY. Había quedado de encontrarme con Kristin y Rolf a las 9 en el departamento de V. y eran las siete, de manera que estaba sobrado de tiempo.

Llegué a la estación Myrtle Wyckoff sin consultar Google Maps y me sentía ya un veterano neoyorkino. No obstante, al llegar a la máquina por donde hay que pasar el MetroCard, la suerte me abandonó. Pasé la tarjeta por el lector y no la reconoció. Rolf me había advertido que la cinta magnética no funcionaba bien, pero que bastaba con volverla a pasar unas cuantas veces. Lo volví a intentar: nada. Otra vez: nada. Lo intenté unas 20 veces y la respuesta de la micro pantalla siempre fue: Try again, lo cual me estaba recordando a todas las cintas de papitas que he comprado en mi vida en las que nunca gané ni un descuento en otras papitas. Debía comprar una MetroCard nueva y tenía dos opciones: una máquina expendedora de tarjetas o una mujer que atendía en un diminuto cubículo. La mujer tenía cara de que odiaba su trabajo, pero decidí que prefería enfrentarme a otro de mi especie y no a la opción tecnológica, la cual nunca ha sido particularmente amigable conmigo.

Pedí que me diera una tarjeta con cinco viajes y me cobró 13 dólares. Por fin pasé.

En la plataforma (Fuera de Manhattan el metro deja de ser subterráneo y sigue su camino elevado sobre los techos) podía ver las calles de Brooklyn a mi alrededor. La mañana era fresca y un cielo encapotado nos cubría. En ese momento escuchaba Where the Streets Have No Name y sentía que la vida corría por mis venas.

La línea M llegó rápidamente y yo, que ya había descargado por recomendación de Mariana, la aplicación del metro de NY, estaba monitoreando cuántas paradas me faltaban para llegar a Broadway-Lafayette.

En algún punto del camino, ya en Manhattan, el metro se detuvo mucho tiempo en una estación. Hubo un anuncio por los altavoces. Yo tenía mis audífonos puestos, así que escuché sólo un murmullo, pero como vi que casi todos permanecían en sus asientos, no hice nada. Después de un rato, pensé que quizás algo estaba mal. Me quité los audífonos y me puse atento, como un cervatillo cuando escucha que una rama se quiebra. Nada. La gente se miraba con desconcierto, pero no se movían. Esperé y volví a escuchar The Joshua Tree. Pasaron unos quince minutos y volvió a escucharse la voz en los altavoces, pero para cuando me quité los audífonos era muy tarde. La gente comenzó a salir, pero otros permanecían sentados. Me acerqué a una pareja muy blanca y les pregunté qué pasaba. Me respondieron con acento polaco (la neta no sé si era polaco, pero me veo mejor si parece que reconozco al instante todos los acentos): No speak English. Me volví a sentar y la mujer a mi lado, como si me leyera el pensamiento, dijo en voz alta: Parece que otro metro se descarriló. Ya no va avanzar. ¿Por qué se mantenía sentada si conocía esta información? No lo sé. El caso es que salí al fin, como cuatro paradas antes de la mía.

Subí al nivel de calle y sentí algo de vértigo al salir y ver hacia arriba un montón de edificios altísimos. Me ubiqué en Google Maps y busqué la estación de metro a la que iba, esperando ahí recordar para dónde caminar (no sabía la dirección de V.).

Empecé a caminar muy rápidamente, pues se me estaba haciendo tarde y no tenía manera de avisar a Kristin lo que había ocurrido. En el camino me encontré con un graffiti que decía: Even Jesus Drank. Pensé que era muy cierto y se me antojó una cerveza. (Jesús tomaba vino, pero es que la cerveza no era popular entonces, si lo hubiera sido, habría convertido los cántaros en cerveza artesanal).

Tras una media hora de caminata, llegué a la estación Broadway-Lafayette, pero no tenía idea de hacia dónde ir desde ahí. Estaba perdido. Comencé a desesperarme cuando, de golpe, un anuncio gigante que presentaba una cerveza Corona encallada en la arena blanca de Cancún, anuncio que yo recordaba haber visto el día anterior por la ventana de V. y que en ese instante se me presentaba como la estrella de Belén. “Even Jesus Drank”, me dije a mí mismo y supe que el señor me había enviado una señal.

En efecto, seguí esa señal y llegué al departamento de V., donde me esperaban un café caliente y Kristin, dispuesta a recorrer Manhattan en un día.

M3: Donde nuestro héroe se perdió en el metro a altas horas de la noche

Al terminar la jornada (que será el tema de nuestra siguiente y última aventura, lector), Kristin y yo volvimos al departamento de V. a tomar a agua y reponernos después de caminar por toda la isla. Después, Kristin me acompañó a la estación de metro, nos despedimos, y seguí un camino que, para entonces, yo creía familiar y seguro. Pero yo no sospechaba, lector, que es justo cuando estás más tranquilo que el destino decide precipitar su ataque, como buen depredador.

Bajé a la estación conocida y esperé a la línea M. Esperé durante unos 15 minutos y entonces escuché el silbido lejano del tren acercándose, pero era el F. Esperé de nuevo. Pasaron otros 15 minutos. Volvió a pasar un F. Empecé a inquietarme, pero no había nadie a quién pedirle orientación. Tuve que esperar otros quince minutos: Otro F. Ya faltaba un cuarto para la 1 de la mañana. Entonces bajó un joven que parecía latino y un oficial con el uniforme del metro. Por una vergüenza absurda no quise preguntar de inmediato y deseé que el siguiente metro fuera el M. No, de nuevo era el F. Me acerqué al oficial y le pregunté si el M pasaba después de medianoche. No, respondió llanamente con cara de lástima. Seguro no era yo el primer incauto que se había encontrado en esa lastimera situación. ¿Qué línea puedo tomar?, pregunté esperanzado. No sé, lo siento, dijo él y volteó hacia todos lados, como esperando que apareciera un santo guía de los infortunados en el metro nocturno. Tendrías que preguntarle a alguien más. Lo dijo con genuina compasión, así que no resentí su ridículamente obvia instrucción.

Me puse a revisar la aplicación del Metro que había descargado, tratando de encontrar otras opciones. No había ninguna sencilla, además, no tenía idea de qué metros sí tenían líneas nocturnas. El pánico empezó a apoderarse de mí. ¿Tendría que dormir ahí, en la plataforma? Otra opción era desperdiciar mi dinero de la MetroCard y regresar al departamento de V., asustar a todos a la 1 de la mañana y avisar a Mariana que no llegaría. Tampoco me parecía buena opción. Afortunadamente, el joven de apariencia latina que había bajado junto con el oficial se acercó a mí y me dijo: Yo también estaba esperando el M. Ahora tenemos que esperar el F. Bajar en dos estaciones y tomar el J. Le agradecí y revisé de nuevo el mapa. La estación donde me dejaría el J estaba mucho más lejos de donde vivía Mariana que la Myrtle Wyckoff. No había mucho problema mientras pudiera orientarme, pero a mi celular le quedaba un 3% de batería.

Subí al metro F, finalmente, alrededor de la 1:30 de la mañana. Logré mantenerme despierto y bajé en la estación indicada. Abrí mi celular, que estaba ya muriendo en un 2% y memoricé el camino. El recorrido me tomó unos 20 minutos y al estar cerca tuve que orientarme con retazos de memoria de mi día anterior, sólo que ahora llegaba por el lado contrario. Quise consultar mi celular, pero había muerto. Afortunadamente recordé el número y encontré la casa. Entré, tratando de no hacer ruido, y me acosté sin cambiarme. Eran las 2, pero lo había logrado.

M4: Donde nuestro héroe debió correr por su futuro

El miércoles, mi último día en NY, tenía una cita a las 9 en el consulado de Estonia, en la intersección de la calle 47 con la avenida 2. ¿Por qué tenía esa cita? Lector, sé que no es la mejor manera de dar una noticia, pero el próximo 17 de agosto me iré a la Universidad de Tartu, Estonia, a estudiar una maestría en Semiótica. No me mires así. No sabía cómo decírtelo. ¿Podemos continuar?

El caso es que yo debía levantarme a las 6 de la mañana para bañarme (piensa que me dormí a las 2) y tenía que llegar al departamento de V. por mis cosas, imprimir un documento que me faltaba, y de ahí salir en metro hacia el consulado.

Todo salió bien. Llegué a casa de V. a las 7:30, reorganicé mis maletas, imprimí lo que necesitaba y tomé un café. Kristin se ofreció a acompañarme y salimos a las 8. Usé algo del dinero de mi MetroCard para que Kristin pasara y cuando intenté pasar, me faltaban 25 centavos para completar mi entrada. Tuve que recargar mi tarjeta y eso nos impidió tomar el metro. Nos retrasamos unos 15 minutos. “No hay problema”, pensé. Nos subimos al F, que, según mi aplicación, era la línea más directa. Cuando ya estábamos dentro y después de una parada, vi el tablero sobre la puerta y me di cuenta de un error catastrófico: Estamos en la dirección contraria, le dije a Kristin. Nos bajamos en la siguiente parada, la última antes de salir de Manhattan. Ahora eran cerca de las 8:30 y estábamos dos paradas más lejos. Corrimos para cambiarnos a la línea F que sí iba hacia el centro de Manhattan, pero cuando intentamos subir, estaba atestado y no logramos entrar. El metro se fue sin nosotros. Kristin envió un correo desde su celular al consulado estonio, de mi parte, para avisar que iba tarde. Subimos al siguiente metro, pero ya faltaban sólo 15 minutos para la cita y el metro en que estábamos nos dejaría sobre la calle 47, pero en la avenida 6, así que tendría que correr 4 cuadras (cuadras inmensas, lector, inmensas, no has corrido cuadras así).

Una estación antes de llegar le pregunté a Kristin: ¿Sabes llegar? Me dijo que sí. Muy bien… (pausa dramática). Porque yo correré.

Y justamente eso hice. En cuanto las puertas se abrieron corrí. Subí las escaleras a doble escalón. Salí a la calle, bullendo de personas caminando en todas direcciones, con los gigantescos rascacielos recortando la luz del sol. Y corrí. Con mis pulmones de fumador y mi figura de cojín, corrí. Corrí como si no hubiera un mañana. Traté de canalizar a mi Jason Bourne interno y corrí empujando gente, atravesándome en conversaciones, ignorando altos y aun así llegué 15 minutos tarde, pero además sudado y escupiendo mis bronquios. Me dejaron subir al sexto piso, el piso del consulado, y entré. Delante de mí estaba una joven japonesa (eso creo), muy arreglada. Dije que tenía cita y me pidieron que pasara. Al pasar me pidieron el formato y recordé que no lo había llenado. Expliqué todavía con la respiración entrecortada y la amable señorita estonia me pidió que saliera a llenarlo (con cara de: qué asquito, joven, por favor acicálese). Pasaron a la japonesa que sí iba a la altura de las circunstancias y, sólo entonces, me di cuenta de que ese consulado estaba más solo que mis fiestas de cumpleaños en primaria. Y claro… ¿Quién hace fila para sacar un permiso de residencia de Estonia?

Finalmente pasé. Presenté mis papeles, respondí preguntas y me dijeron que si necesitaban más información me la pedirían por correo electrónico; pero que, si todo salía bien, podía recoger mi permiso en Estonia, al llegar. Serían 90 dólares, me dijo. Yo tenía 23 dólares. Esto desató otro problema que, en una película, sería como una secuencia de Charlie Chaplin: Jorge bajando el elevador, corriendo de nuevo en busca de un cajero. El cajero no sirve. Corre en busca de otro. Regresa con 100 dólares. Sube el elevador. La señorita le dice que no tiene cambio. Jorge baja, corre en busca de dónde cambiarlo, compra dos muffins, sube el elevador, entrega los 90 exactos. Baja. Kristin le escribe que acaba de llegar y que está subiendo. Jorge sube de nuevo. Kristin y él se encuentran.

En fin, mi querido lector. Así, de esta forma semi cómica y extraordinariamente anticlimática, mi viaje terminó. Volvimos a tomar el metro hacia casa de V. Hice mi maleta. Tomé un camión hacia el aeropuerto. Fin.

Pero afortunadamente el arte de la narración nos permite tergiversar la cronología y rebelarnos contra su imperio de sombras. He guardado lo mejor para el final.

Te pido que me acompañes en una última entrega y luego, quizás, me dejes ascender, ingrávido, como un globo de helio, hacia el cielo y hacia otras aventuras.